搜商:信息時代的必備能力

在當前知識泛濫的時代,搜商已成為掌握準確信息和提升競爭力的關鍵能力。這不僅關乎個人成長,更影響企業的發展。因此,加強資訊素養和知識管理能力是每個人和組織必須面對的重要挑戰,從而在激烈的市場中立於不敗之地。

探索最新技術的終極指南與深度見解:

我們的內容持續更新,助您掌握技術趨勢,與我們一起探索科技未來!

在當前知識泛濫的時代,搜商已成為掌握準確信息和提升競爭力的關鍵能力。這不僅關乎個人成長,更影響企業的發展。因此,加強資訊素養和知識管理能力是每個人和組織必須面對的重要挑戰,從而在激烈的市場中立於不敗之地。

賺錢的關鍵在於智慧模仿、持續創新與有效變現。透過這三個核心要素,企業可以在競爭激烈的市場中保持優勢,不斷適應變化並實現商業成功。本文深入探討如何透過這些策略提升企業的獲利能力,強化市場競爭力,並為未來的成長奠定基礎。

想要快速下載日本 AV 女優的完整作品集?本指南詳細介紹如何從特定線上社群板塊(例如「東洋運動板塊區域」)下載 ZIP 文件,利用內含的 Python 腳本自動提取 ed2k 鏈接,並使用 115 網盤客戶端進行高效離線下載。此方法免去了手動複製鏈接的繁瑣步驟,讓您輕鬆獲取高質量視頻內容。

隨著人工智能的快速進步,人類未來的發展將取決於如何保持情感與價值的主導地位。這一平衡不僅關乎科技的進步,也關乎社會的道德與倫理。未來的科技必須與人類的核心價值觀相輔相成,確保我們在快速變化的科技環境中不失去人性。

美國商務部:奇虎360的VPN和某些VPN應用程序已成為中國監控的秘密通道,對用戶的隱私和安全造成威脅。隨著監控技術的進步,這些應用不僅無法保護用戶信息,還可能成為進一步侵害個人數據的重要工具。使用這類 VPN 的用戶需提高警惕,並了解潛在的風險及其影響,以維護自己在網際網路上的安全。

2024年世界發生了巨大的變化,特別是在地緣政治方面,以及特朗普政策的重新崛起。然而,從長遠角度來看,人工智慧(AI)的發展及其影響力無疑將超越任何短期政治政策。筆者認為,AI技術的快速進步正在重塑全球科技格局,並將在未來數十年內持續影響國際關係和經濟發展。 當前的全球科技競爭已不再僅限於傳統領域,而是延伸至人工智慧這一前沿技術。各國政府和科技巨頭都在積極佈局,試圖在這場技術革命中佔據有利位置。特別是美國與中國之間的競爭日益激烈,雙方都將AI視為國家戰略的重要組成部分,並投入大量資源進行研發和應用。 本文將深入探討美國主要AI公司對中國科技發展的態度及建議,分析不同立場背後的邏輯,並展望AI技術的未來發展趨勢及其可能帶來的影響。在這個充滿不確定性的時代,了解AI技術的發展動向及其地緣政治影響,對於把握未來趨勢至關重要。 美國AI巨頭的分歧立場 在美國的AI公司陣營中,對於如何應對中國的技術崛起存在明顯分歧。OpenAI、Google的Gemini、Anthropic等公司普遍支持加強對中國的技術封鎖,特別是在高階GPU和AI模型流通方面。這些公司認為,限制中國獲取先進AI技術和計算資源,是維護美國技術優勢的必要手段。 相比之下,Meta則持不同立場,反對過度的技術封鎖。Meta認為開源技術對美國保持技術優勢非常重要,過度限制可能反而不利於美國的長期利益。這種觀點強調了技術創新的開放性本質,以及全球合作在推動技術進步中的重要作用。 OpenAI等公司的立場基於一個核心觀點:AI競爭的勝負關鍵在於智慧水平與訓練、運行資源成正比。隨著運算能力的增強,AI的智慧和推算能力也會相應提高。因此,這些公司主張不應將高階運算能力賣給中國,以防止中國在AI領域迅速趕上甚至超越美國。 這種分歧反映了美國科技界對AI發展路徑的不同理解,也體現了開放創新與國家安全之間的緊張關係。無論採取何種立場,這些公司的決策都將對全球AI技術的發展格局產生深遠影響。 中國AI技術的快速追趕 近年來,中國在AI技術領域的進步速度令人矚目。特別是Deep-seek等中國AI模型的快速發展,在某些方面已經接近美國主流模型的水平。這種快速追趕反映了中國在技術研發上的巨大投入和決心,同時也得益於中國在知識產權方面相對寬鬆的態度。 中國企業在AI領域的崛起並非偶然。一方面,中國政府將AI視為國家戰略性產業,提供了大量政策支持和資金投入;另一方面,中國擁有龐大的數據資源和應用場景,為AI技術的發展和應用提供了肥沃土壤。此外,中國高校和研究機構培養了大量AI人才,為技術創新提供了智力支持。 然而,中國AI技術的發展也面臨著來自美國的技術封鎖。美國商務部宣布的新晶片禁令,使得字節跳動、阿里巴巴、騰訊等中國科技巨頭難以獲得足夠的H20晶片,這在一定程度上限制了其AI模型的訓練和運行能力。這種封鎖政策是否能長期有效,仍然有待觀察。 值得注意的是,面對外部限制,中國正加速發展自主可控的AI技術生態。從基礎研究到應用落地,從芯片製造到軟件開發,中國正試圖建立完整的AI產業鏈。這種自主創新的努力,可能會改變全球AI技術的競爭格局。 技術封鎖的效果與限制 美國對中國實施的技術封鎖,特別是在高端晶片領域,確實對中國AI技術的發展造成了一定影響。H20晶片等高性能計算設備的短缺,限制了中國企業訓練大型AI模型的能力。然而,技術封鎖的長期效果存在諸多不確定性。 首先,技術封鎖可能推動中國加速發展自主可控的技術路線。歷史經驗表明,外部壓力往往能激發技術創新的內生動力。中國已經在加大對國產晶片的研發投入,並探索替代性技術路徑。如果這些努力取得成功,技術封鎖的效果將大打折扣。 其次,全球科技產業鏈高度複雜和相互依存,完全切斷技術流動幾乎不可能。即使在嚴格的出口管制下,技術知識和創新理念仍能通過各種渠道傳播。開源社區、學術交流、人才流動等都是技術擴散的重要途徑。 第三,技術封鎖可能導致全球科技生態的分裂,形成相互隔離的技術體系。這種分裂不僅會減緩全球技術進步的步伐,還可能增加國際衝突的風險。從長遠來看,這對所有參與者都不是最優結果。 洋務派認為,技術封鎖作為一種短期政策工具可能有其效果,但從長期來看,開放合作、共同創新可能是推動全球科技進步的更可持續路徑。各國政府和企業需要在國家安全和開放創新之間尋找平衡點。 AI發展的關鍵要素 AI技術的發展依賴於多種關鍵要素的協同作用。首先是計算能力,這是訓練和運行大型AI模型的基礎。高性能GPU等專用計算設備的可用性,直接決定了AI模型的規模和性能上限。這也是為什麼高端晶片成為技術競爭和管制的焦點。…

Claude 憑藉 artifacts 獨立視窗、實時編輯與代碼輸出能力,大幅優化了寫作與程式生成流程。相較於 ChatGPT 需要大量自訂指令,Claude 的預設輸出已經簡潔有序,並透過 Google Drive 連接與分析工具進一步強化資料處理效率,成為內容創作者與非程式背景用戶的理想助手。

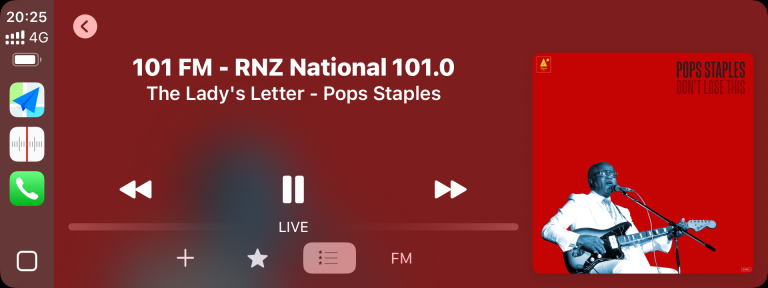

使用 iOS Radio App,無論您在世界哪個角落,都能即時收聽全球頂尖 FM 廣播電台。本篇文章介紹美國、加拿大、澳洲與紐西蘭的優質電台,並詳解如何在 iPhone 或 iPad 上透過 CarPlay、藍牙等方式連線收聽,包含音樂辨識、專輯封面同步等實用功能,讓您享受高品質的國際廣播體驗。

想要突破 Claude AI 的每日使用限制?本文詳細介紹如何通過 Anthropic API 控制台輕鬆解決這個問題,無需下載任何擴充套件或額外訂閱服務。只需簡單幾個步驟,就能享受近乎無限的 AI 對話體驗,徹底釋放 Claude 在創意寫作和內容創作方面的強大潛力。

GPT 和 Claude 兩款 AI 模型各有千秋,適用於不同場景。GPT 擅長短期專案與可共享 AI 任務,而 Claude 則適合長期開發與知識管理。了解它們的優劣勢並靈活應用,是提高 AI 效率的關鍵。

No products in the cart.